| 您当前的位置: 首页 |

|

全球食物经济与政策研究院(Academy of Global Food Economics and Policy, AGFEP)是中国农业大学校级研究院。中国农业大学讲席教授、国际食物政策研究所原所长(IFPRI)樊胜根任研究院院长,研究院成员来自中国农业大学、浙江大学等高校,研究院聘请国内外14名食物政策、营养、农业经济等领域的专家作为学术委员会成员。

2024年,AGFEP在学术委员会的指导和中国农业大学及经济管理学院的支持下,研究院全体成员和浙江大学、南京农业大学、中国农业科学院等合作单位共同努力,围绕食物和营养安全、环境可持续、气候变化、农业农村现代化建设等重要议题进行研究,各方面工作进展顺利。

工作总结

2024年,研究院发布了一系列重磅报告:《2024中国与全球食物政策报告》(中英文)(主题:大食物观引领构建多元化供给体系,推动农食系统转型),《北京市高校食堂食物浪费现状及转型策略》,为世界分享中国保障食物安全的经验。

研究院成员在《The Lancet Planetary Health》, 《Nature Food》, 《Food Policy》与《中国农村经济》、《改革》等国际和国内顶级期刊上发表了大量文章,推动农食系统转型相关学术研究蓬勃发展。

研究院通过承办世界农业科技创新大会(WAFI)、主办农业食物系统低碳转型国际论坛(IFLEAS)等国际学术会议,为国际学术交流搭建平台,为世界农业发展注入新鲜力量。

樊胜根教授国家级创新团队升级为战略科学家团队,获准进一步扩大团队规模,现包括“中国农业大学食物与健康经济高水平创新团队”、“世界经济与全球农业新格局创新团队”两个集群团队。

人才建设再获佳绩。团队教师张倩教授荣获北京市哲学社会科学优秀成果奖;孟婷副教授、司伟教授在首届北京高校来华留学生高等教育教师教学基本功展评中分别荣获北京市三等奖和北京市优秀指导教师

大事记

发布2024年度旗舰报告:研究院于2024年春季发布了年度旗舰报告——《2024中国与全球食物政策报告:大食物观引领构建多元化供给体系,推动农食系统转型》(中英文)。报告聚焦大食物观引领构建多元化供给体系,推动农食系统转型。基于中国的实践案例、数据和综合模型,以中国居民健康膳食需求为导向,重点围绕多元化食物来源、“中游”环节食物与营养资源开发、新型替代蛋白、多元化食物进口等方面开展系统性、多学和交叉研究,助力推动构建可持续的中国多元化食物供给体系。

联合承办世界农业科技创新大会(WAFI):

2024年10月,世界农业科技创新大会(WAFI)在北京召开,AGFEP院长樊胜根教授任大会咨询委员会副主席。AGFEP主办了五场平行会议。

“科技创新赋能低碳转型”平行会议探讨了技术创新在促进农业食物系统转型和农村低碳发展中的作用和路径。通过分享前沿研究成果和成功案例,与会者为实现可持续农业食物系统和农村发展提供思路和解决方案。

“新蛋白产业与农食系统转型”平行会议强调了合作与创新的重要性,呼吁各方共同努力,推动新蛋白产业的发展,为实现农食系统的可持续发展转型贡献力量。这不仅为新蛋白产业的发展提供了宝贵的经验和启示,也为全球农食系统的转型提供了可行的方案和路径。

“气候变化:农业适应和减缓创新”平行会议强调了气候变化对全球粮食体系产生的深远影响,突出了科技创新在农业适应和减缓气候变化中的关键作用,同时强调了农业领域在应对气候变化中的重要性和紧迫性。

“新型农业制度创新推动农食系统转型”平行会议强调了农业合作组织对于推动农业现代化和农食系统转型的重要作用,并分析了中国的新型农业经营主体和社会化服务主体的新型农业制度,在推动农业低碳发展中所具有的巨大潜力。

“气候变化与养殖业转型”平行会议强调水产品和水生植物在膳食中的重要性,并呼吁在动物遗传学方面进行更多投资,以推动行业发展。这需要各方合作与努力,共同推动养殖业的可持续发展。

联合举办农业食物系统低碳转型国际论坛(IFLEAS):第二届农业食物系统低碳转型国际论坛由中国农业大学全球食物经济政策研究院、美国环保协会(EDF)北京代表处和世界银行共同主办。会上发布了世界银行旗舰报告《宜居星球的秘诀—实现农食系统净零排放》、中国农业大学全球食物经济政策研究院《2024年中国与全球食物政策报告》英文版。本次论坛汇集了来自各领域的专家学者和学生参与,研讨农业食物系统低碳转型的具体研究内容和未来工作方向,汇聚多方力量,加强国际和国内的交流与合作,推动中国和全球农业食物系统低碳转型。

举办2024中国甲烷论坛 - 农业甲烷减排利用研讨会:本次会议加强了各方在农业甲烷减排领域的合作,激励了相关研究的深入发展,并为未来的政策制定、技术研发和市场推广提供了坚实的基础和明确的方向。通过这次会议,与会者达成了多项共识,并提出了一系列创新思路和可行策略,为推动农业甲烷减排工作提供了科学指导和实践方向,共同为实现农业可持续发展和应对全球气候变化作出积极贡献。

AGFEP团队访问非洲开展学术交流:2024年8月26日—9月5日,中国农业大学讲席教授、全球食物经济与政策研究院(AGFEP)院长樊胜根带领团队访问塞内加尔首都达喀尔、尼日利亚、卢旺达,参加了中非农业食物系统转型圆桌讨论会、2024年非洲食物系统转型峰会等会议,并与当地研究机构、智库、高校的专家和学者进行了学术交流。访非之旅旨在增加中非双方合作交流、经验共享,共同应对气候变化、公共卫生安全、区域冲突等全球挑战,为未来中非食物系统转型交流了经验。

与多所大学合作开启“全球食物、能源与水资源耦合与农食系统转型”课程:为应对全球农食系统面临的可持续挑战,中国农业大学与康奈尔大学、南京农业大学、印度塔塔社会科学研究所(TISS)、阿肯色大学、合肥工业大学、波多黎各大学-马亚圭斯分校以及印度普拉克沙大学,共同开设了一门跨学科课程——全球食物、能源与水资源耦合与农食系统转型(全英文)。这门课程旨在解决全球食物、能源和水资源的挑战,以满足食物、能源、水和经济发展的共同需求,特别是融入了中国、美国和印度等国家的案例与思路,有助于学生系统深入理解推进全球农食系统转型的多学科路径。

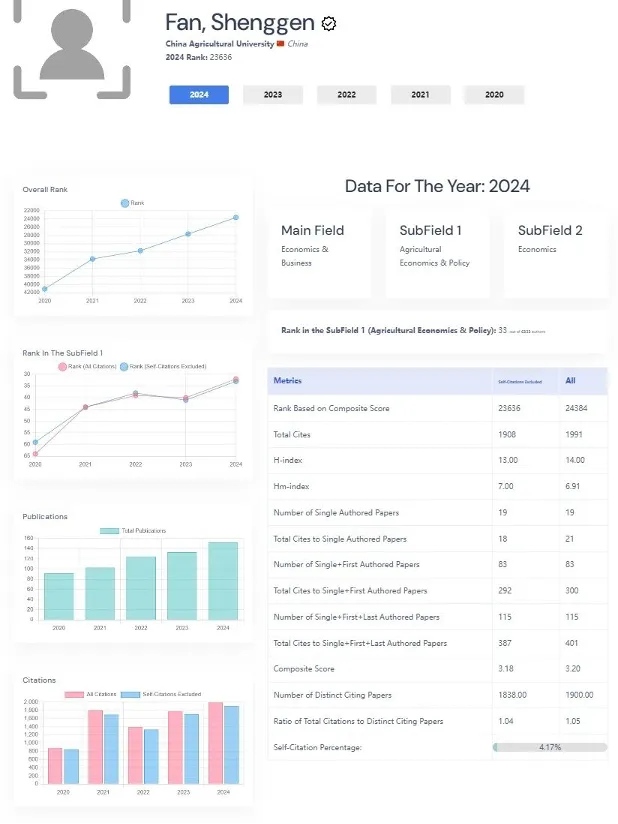

樊胜根教授入选全球前2%顶尖科学家榜单:9月16日,斯坦福大学John P. A. Ioannidis教授团队与Elsevier合作发布了全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists),樊胜根教授在生涯和年度两个榜单中均榜上有名,所属大类为经济与商业,子领域包括农业经济与政策以及经济学。该榜单基于Scopus数据库的引用数据系统分析,以被引数(区分自引和他引,提供自引数据)、H指数、HM因子等6种综合指标 (composite score,C-score),根据 “生涯影响力”和“年度影响力”从近700万名科学家中遴选出世界排名前2%的科学家,分为22个领域和176个细分子领域。

樊胜根、方向明教授入选爱思唯尔2023“中国高被引学者”榜单:3月27日,全球性信息分析公司爱思唯尔(Elsevier)正式发布了2023“中国高被引学者”(Most Cited Chinese Researchers)榜单,研究院樊胜根院长、方向明教授入选。该榜单以爱思唯尔的引文与索引数据库Scopus作为统计来源,从多个维度剖析、识别处于科研职业生涯不同时期的中国学者,并系统性展示其科研成果表现。这是樊胜根教授连续第二年上榜,也是方向明教授连续第三年上榜。

团队继续壮大:2024年下半年,樊胜根教授国家级创新团队升级为战略科学家团队,获准进一步扩大团队规模,现包括“中国农业大学食物与健康经济高水平创新团队”、“世界经济与全球农业新格局创新团队”两个集群团队。

科研成果

2024年,研究院各位成员总计发表科研论文115篇,其中,SCIE/SSCI期刊文章70篇,CSCD/CSSCI/北大核心期刊文章33篇,涵盖大食物观、可持续健康膳食、粮食安全、食物消费、粮食贸易、温室气体排放和遗传经济学等诸多话题。

部分代表性科研论文:

研究院赵启然教授(共同第一作者)、樊胜根教授(共同通讯作者)、司伟教授、张玉梅教授与其他来自中国科学院、中国人民大学、中国农业科学院、农业农村部农村经济研究中心、农业农村部农村能源与环境机构的专家学者合作撰写的论文“Inequality in agricultural greenhouse gas emissions intensity has risen in rural China from 1993 to 2020”(1993年至2020年间中国农村农业温室气体排放强度的不平等现象加剧)发表于《Nature Food》,揭示了中国农村农业温室气体排放强度的长期变化趋势及排放不平等问题,为农业与食物系统转型及碳中和战略的实施提供了新思路。

研究院樊胜根教授(共同通讯作者)、博士后高海秀与西湖大学工学院Thomas Cherico Wanger教授团队共同撰写的论文“Co-benefits of agricultural diversification and technology for the environment and food security in China”(农业多样化和技术对中国环境和粮食安全的共同效益)在《Nature Food》上发表,探讨中国可持续农业系统设计。

全球食物经济与政策研究院(AGFEP)和瓦赫宁根大学联合培养的蔡鸿毅博士和樊胜根教授在《the Lancet Planetary Health》(柳叶刀-星球健康)上与合作者发表论文,题为“Health outcomes, environmental impacts, and diet costs of adherence to the EAT-Lancet Diet in China in 1997–2015: a health and nutrition survey”(1997–2015年中国遵循EAT-Lancet饮食的健康结果、环境影响和膳食成本:一项健康与营养调查),倡导在未来的中国膳食指南中纳入可持续性指标,并建议通过政策措施以提高膳食的可负担性、减少环境影响,提高中国居民的膳食模式的可持续性。

研究院孟婷副教授与合作者共撰的论文《道德约束和政府干预能否促进中国城市居民食物节约的意愿和行为?基于结构方程模型的实证研究》(Do moral constraints and government interventions promote the willingness and behaviors of food saving among urban residents in China? An empirical study based on structural equation model)在《Food Policy》发表,讨论了中国城市居民的食物节约意愿与行为问题。

研究院樊胜根教授(共同通讯作者)、张玉梅教授、冯晓龙副教授和孟婷副教授与资环学院杨晓光教授团队的合作研究论文“Dissecting the vital role of dietary changes in food security assessment under climate change”(饮食结构变化在气候变化对粮食安全影响评估中的重要作用),发表于《自然》(Nature)旗下期刊《通讯·地球与环境》(Communications Earth & Environment)。该论文立足大食物观,通过生物过程与社会经济模型的交叉融合研究,为气候变化对农食系统的影响评估与可持续应对提供了新思路。

研究员冯晓龙副教授、赵启然教授、司伟教授与其他专家学者合作撰写的论文《气候变化对农户农地流转行为的影响——来自全国农村固定观察点的证据》,发表于《中国农村经济》2024 年第5期, 研究表明气候变暖和极端天气事件频率提高整体上增加了农地转出概率和规模、减少了农地转入概率和规模。文章强调应重视气候变化对农户农地经营决策调整的影响,优化农业支持政策,进一步增强不同类型农户应对气候风险的能力。

部分代表性政策简报:

研究院围绕“树立大食物观,构建多元化食物供给体系”开展了多项研究工作,其中,政策建议《基于大食物观构建我国可持续的多元化食物供给体系》被全国哲学社会科学工作办公室采纳,为践行大食物观建言献策。

科研项目

2024年,研究院全体成员获批或签订了30项科研项目,包括8项纵向项目和22项横向项目。

研究院多位成员获批国家自然科学基金、北京市社会科学基金项目。研究院杨锦涛博士后获得中国博士后科学基金第76批面上资助——“顾及空间分异性的镉‘土壤-稻米-人-健康’传递模型优化研究”、国家资助博士后研究人员计划——“基于稻米镉从田间到餐桌时空过程的全链条治理路径研究”。2024年,研究院稳步推进国家社会科学基金重大项目——“新形势下我国农业食物系统转型研究”与“南南农业合作促进我国粮食安全的政策与机制研究”的研究工作。

研究院继续与美国环保协会北京代表处、世界资源研究所(美国)北京代表处、自然资源保护协会(美国)北京代表处等单位继续展开科研合作,推动“中国农业甲烷减排经济评估分析”“农食系统多元食物供给体系研究”“新型农业经营主体与低碳可持续食物供给”等多个项目进行。初步研究成果已通过研究报告、学术期刊和国际学术会议等多种渠道发布。

研究院围绕加快建设农业强国、南南合作、构建农业食物系统指标体系、减少农业排放、推动中国与世界的农业食物系统转型等主题与国内、外的一系列合作伙伴开展了研究工作,服务我国农业食物系统高质量发展,并将中国声音带入全球农食系统转型的议程中。

调研工作

2024年,研究院成员带队赴河南、山东、海南三省开展大规模调研工作,总计收集农村样本约1500份,并于山东、河南两省开展了追踪调查,共追踪400余户。本次调研内容不仅覆盖了家庭基本生活状况、土地资源利用、农业生产效率与成本效益分析、农村居民食品消费习惯等经济基础层面,还深入探讨了农村人居环境改善、社会资本构建等社会人文议题。同时,关注农户的营养健康意识、心理健康状态。特别地针对山东大棚蔬菜产业这一现代农业典型模式,进行了从种植技术、市场销售到成本投入的全面考察;针对海南热带农业与热带作物展开了调研,为后续热带农业的转型与发展研究奠定了基础。

“农食系统转型”系列讲座

Understanding the New Dynamics of International Agrifood Trade:Pascal Lamy,世界贸易组织前任总干事

Trade and Food Security:Stefan Tangermann,经济合作与发展组织前贸易和农业主任 & Ulla Kask,世界贸易组织(WTO)农业和商品司参赞

土地产权对土地市场、土地利用效率、就业和农户福利的影响:金松青,美国密西根州立大学农业、食品和资源经济系教授

1993年至2020年间中国农村农业温室气体排放强度的不平等现象加剧:赵启然,中国农业大学经济管理学院教授

Variations on the Thrifty Food Plan: Model Diets that Satisfy Cost and Nutrition Constraints:樊琳琳,宾夕法尼亚州立大学农业经济、社会与教育系副教授

中国食物援助计划的演变、挑战和改进潜力:丁心悦,中国农业大学樊胜根教授博士后研究员

展望2025

未来,团队将继续引领全球食物系统转型问题的研究前沿,不断开拓研究领域。2025年,我们将聚焦农业食物系统减排、农业强国与农业食物系统转型、可持续农业食物系统、农业食物系统性别包容性等主题开展研究工作,并持续深化研究院围绕粮食安全、可持续健康膳食转型、农业食物系统韧性和共同富裕等议题的长期工作。

2025年,第三届世界农业科技创新论坛(WAFI)将在北京召开,聚焦韧性与创新。团队将协助筹备2025WAFI大会,汇聚多方力量,在全球范围内推动农业创新与有韧性的食物系统的构建,为解决当前农业食物系统领域的挑战贡献智慧与方案。

团队将继续建设国际合作网络,发挥农食系统低碳转型国际论坛和中非食物政策网络的功能,在碳中和、南南合作领域产出成果。

团队将着力推动《中国与全球食物政策报告》在全球农业经济领域占据引领地位,并建设依托报告相关研究工作高质高效产出论文成果的科研机制。

团队将建设跨学科的模型中心、数据中心,充分发挥团队农食系统模型与调研数据平台的强大功能,广泛开展科研合作、承接研究项目。

团队将进一步强化科研项目申请工作,着力支持团队成员申请国际国内项目,进一步提升团队横向项目的质量与数量。同时,将持续注重人才培养,鼓励团队骨干力量申请国家级奖励荣誉、国字号人才。